安吉麗娜甜點

一開始想去這間店,來自一位老饕朋友的大力推薦。我走到門口一看,門面太豪華了,冰淇淋車的服務生穿著時尚制服,整家店面閃閃發光。

有三四個人在排隊,我對服務生說,我一個人。店裡是老式的風格,鏡面牆和面板的裝飾。服務生帶我到一張雙人桌,對面就是鏡牆。這個地方相當擁擠,鄰桌只有一肘之遙。

一開始想去這間店,來自一位老饕朋友的大力推薦。我走到門口一看,門面太豪華了,冰淇淋車的服務生穿著時尚制服,整家店面閃閃發光。

有三四個人在排隊,我對服務生說,我一個人。店裡是老式的風格,鏡面牆和面板的裝飾。服務生帶我到一張雙人桌,對面就是鏡牆。這個地方相當擁擠,鄰桌只有一肘之遙。

不久,一對韓國夫婦和一位韓國女孩分別在我鄰桌坐下。我翻看黑色的小菜單,選擇了安吉麗娜的招牌,非洲熱巧克力和蒙布朗。出乎意料,甜點很快就上桌了,但擺在陳舊、並不很吸引人的餐具上。盤子是普通的白色粗陶瓷,邊緣飾粉色細線。蒙布朗甚至只用一個矮紙杯裝著。有些失望,可能因為我還沒有吃午飯,蒙布朗栗子味十足,但搭著熱騰騰的巧克力,和旁邊一碟高高的鮮奶油,總覺太過甜膩。

我又拿了菜單,點了一份安吉麗娜煎蛋。口味還可以 ,配上麵包和沙拉,除了價格之外,沒有什麼驚人的地方。我想這次用餐經驗最好的地方,是餐廳的裝飾風格:我喜歡頗有傲氣的中年服務生,嵌著大理石的茶桌,鍍金和鏡面裝飾的牆面。

安吉麗娜於一九零三年成立,迄今已有一百多年的歷史,店內由美好年代的建築師Edouard-Jean Niermans設計,普魯斯特、香奈兒等名人都曾在此流連。我很喜歡這裡的悠閒氣氛。

...有時花錢買喜愛的東西,有時花錢買成為妳性格一部分的東西。但有時買的是經驗,收獲是,知道這項東西並不適合妳。

雖然女服務生的服務很好,改用英語和我說話,讓我不必再用受限的、疲憊的法語說話,但她的和善,仍不足以彌補在那裡用餐,落入陷阱的感覺。

里沃利街(Rue de Rivioli)

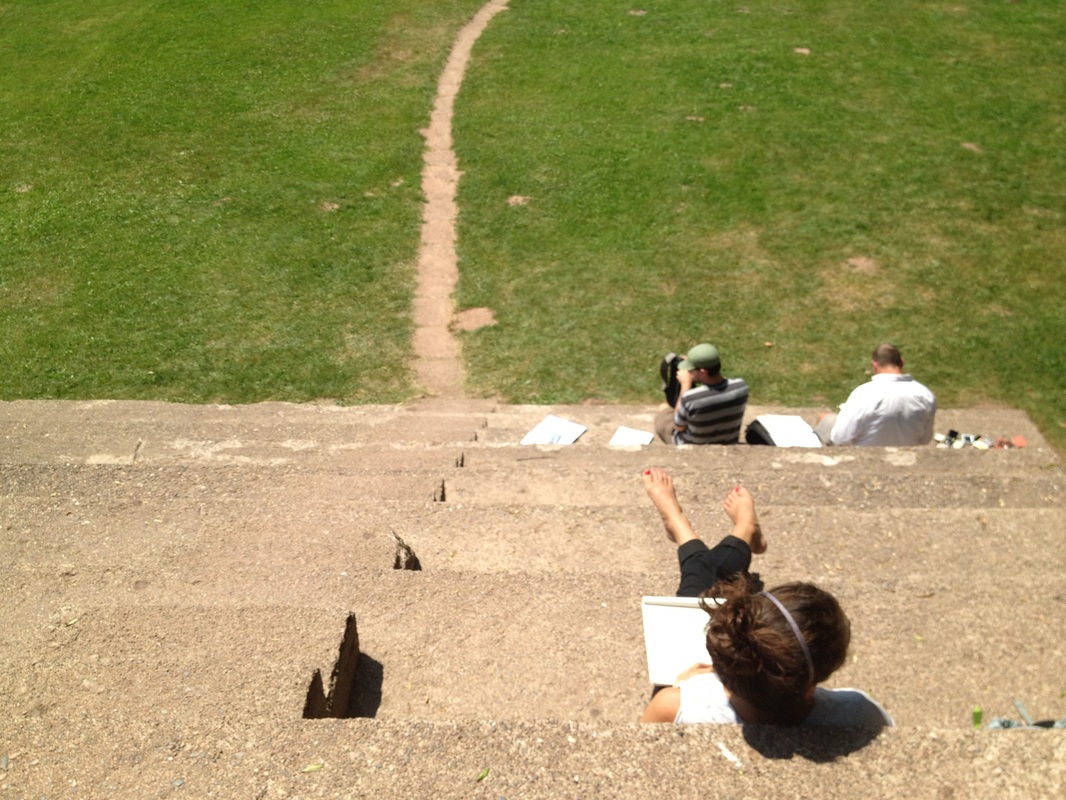

在里沃利街上走了半個下午。這是一個星期六下午,杜樂麗花園裡擠滿了人,爭著坐會讓人尖叫的遊樂設施,爭著搭上旋轉木馬,或者在豔陽下搶救融化的冰淇淋。我堅持留在牆的另一邊,拒絕走進杜樂麗分享他們的快樂。

留在牆的這一邊,看著被便宜的紀念品店攻佔的利沃里街:鍍銅鍍金的艾菲爾鐵塔小模型,印有斜體巴黎字樣的包包和圍巾、聲音響亮的店主人。騎樓有點暗,街上的陽光刺眼。我走出杜樂麗地鐵站。之後,迷路了好一會兒。旅途裡,我經常走在錯誤的方向,然後又走回正確的方向。我總是太擔心自己會看起來像一個迷途的旅人,所以因為沒有花足夠的時間環顧四周或看地圖,而真的迷路了。

小皇宮

「這裡免費參觀」,票務員帶著微笑說。建築可以歸類為中等的華麗,我還蠻喜歡這裡。大廳寬敞明亮,同樣有著法式長窗和優雅的風景。迴廊圍繞著小花園,椰子樹和灌木等熱帶植物蓬勃生長,整個空間有著溫室的氣氛:豢養馴化、溫暖的、受保護的。

安吉麗娜於一九零三年成立,迄今已有一百多年的歷史,店內由美好年代的建築師Edouard-Jean Niermans設計,普魯斯特、香奈兒等名人都曾在此流連。我很喜歡這裡的悠閒氣氛。

...有時花錢買喜愛的東西,有時花錢買成為妳性格一部分的東西。但有時買的是經驗,收獲是,知道這項東西並不適合妳。

雖然女服務生的服務很好,改用英語和我說話,讓我不必再用受限的、疲憊的法語說話,但她的和善,仍不足以彌補在那裡用餐,落入陷阱的感覺。

里沃利街(Rue de Rivioli)

在里沃利街上走了半個下午。這是一個星期六下午,杜樂麗花園裡擠滿了人,爭著坐會讓人尖叫的遊樂設施,爭著搭上旋轉木馬,或者在豔陽下搶救融化的冰淇淋。我堅持留在牆的另一邊,拒絕走進杜樂麗分享他們的快樂。

留在牆的這一邊,看著被便宜的紀念品店攻佔的利沃里街:鍍銅鍍金的艾菲爾鐵塔小模型,印有斜體巴黎字樣的包包和圍巾、聲音響亮的店主人。騎樓有點暗,街上的陽光刺眼。我走出杜樂麗地鐵站。之後,迷路了好一會兒。旅途裡,我經常走在錯誤的方向,然後又走回正確的方向。我總是太擔心自己會看起來像一個迷途的旅人,所以因為沒有花足夠的時間環顧四周或看地圖,而真的迷路了。

小皇宮

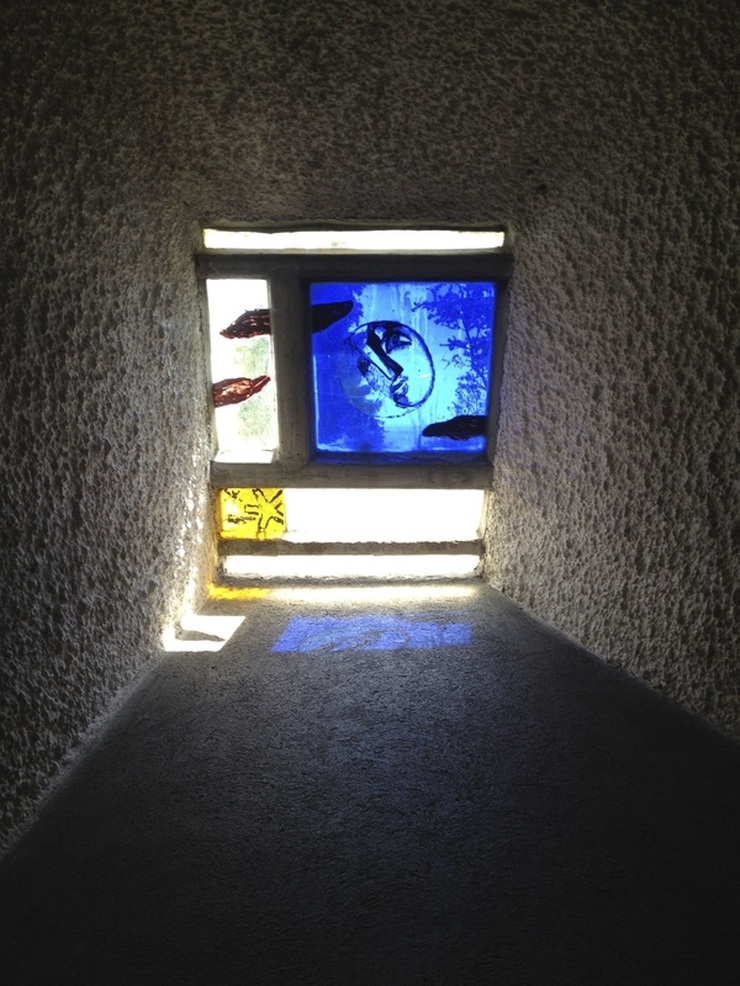

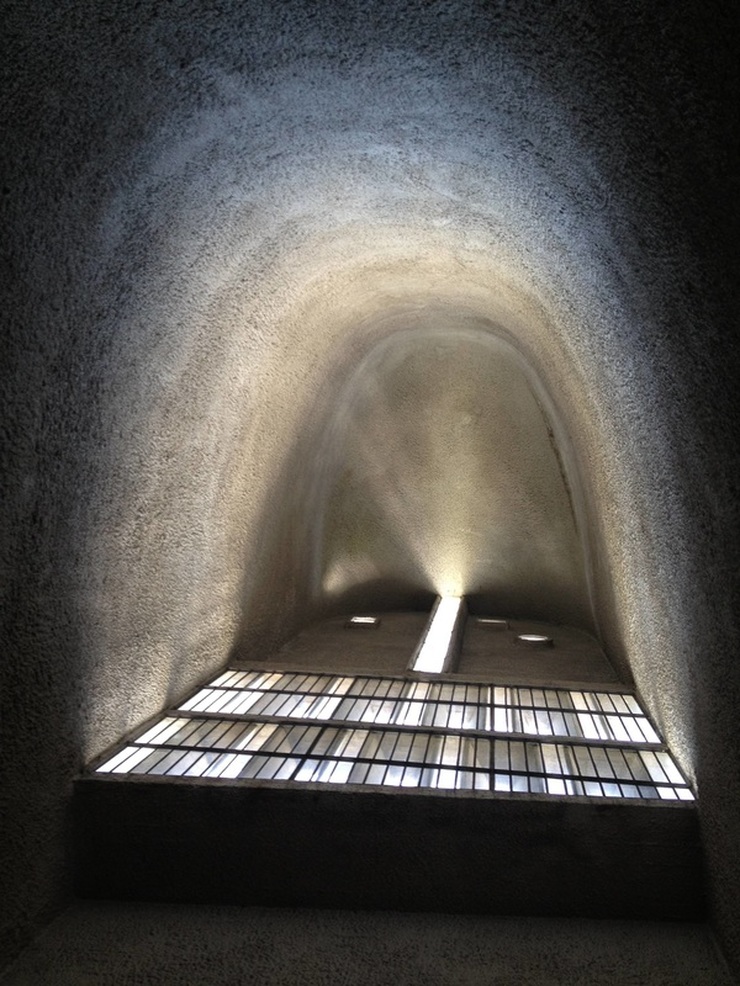

「這裡免費參觀」,票務員帶著微笑說。建築可以歸類為中等的華麗,我還蠻喜歡這裡。大廳寬敞明亮,同樣有著法式長窗和優雅的風景。迴廊圍繞著小花園,椰子樹和灌木等熱帶植物蓬勃生長,整個空間有著溫室的氣氛:豢養馴化、溫暖的、受保護的。

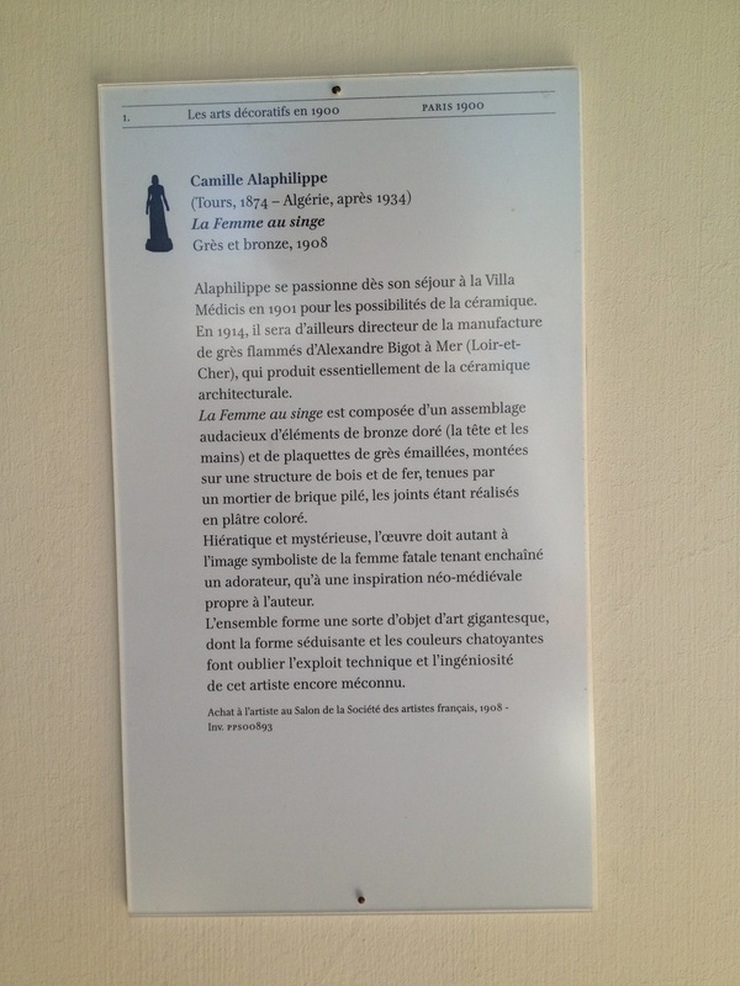

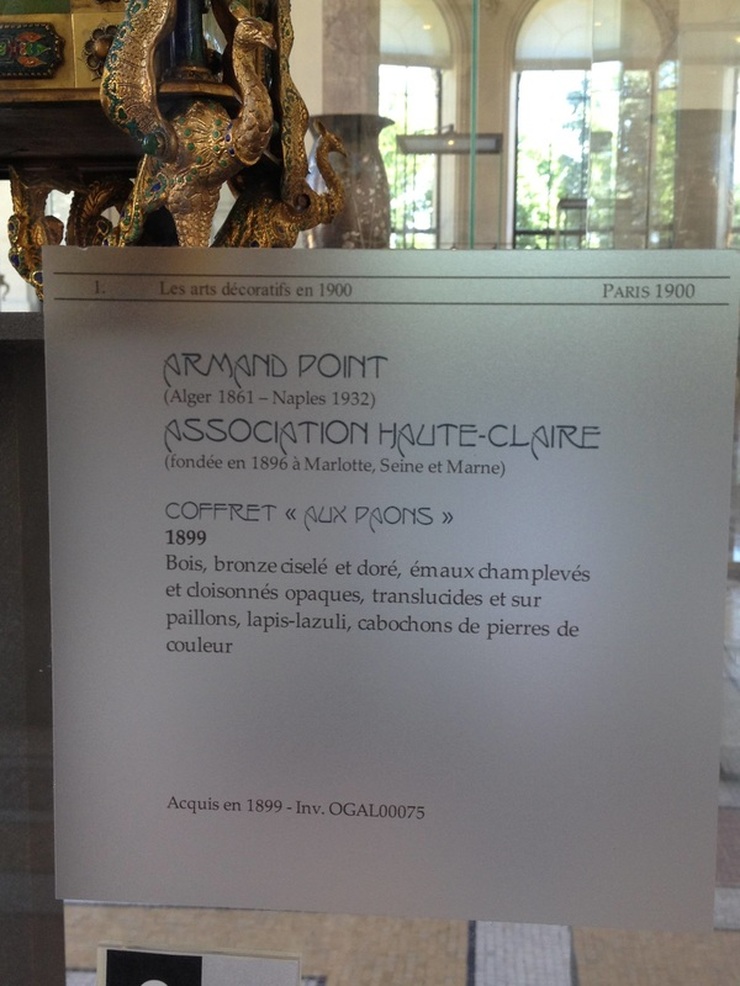

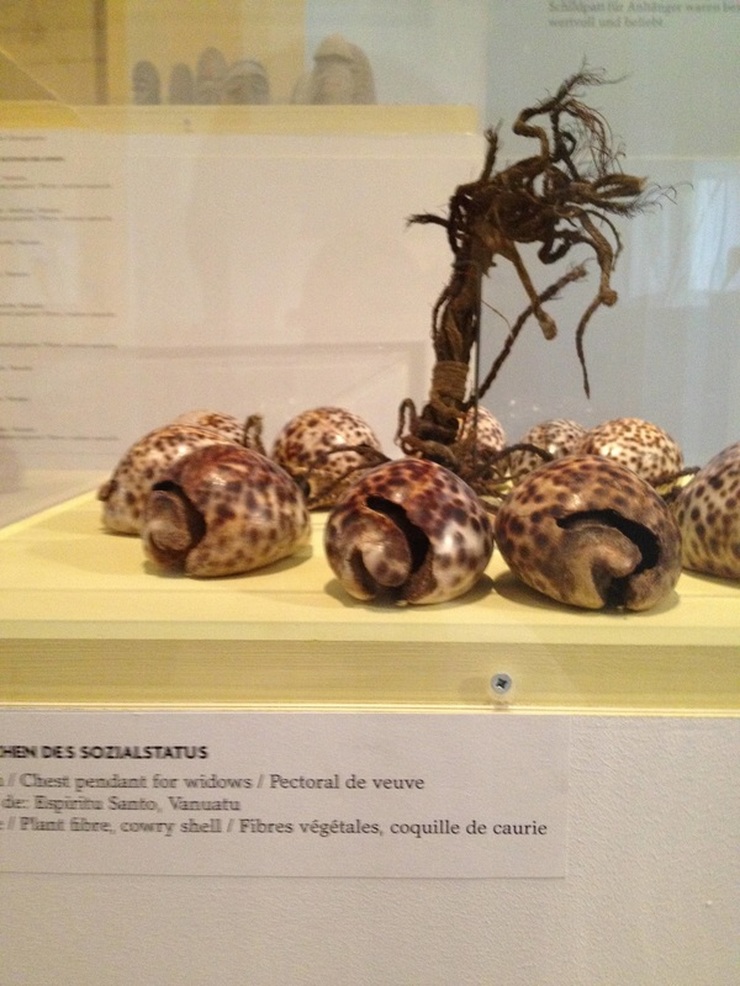

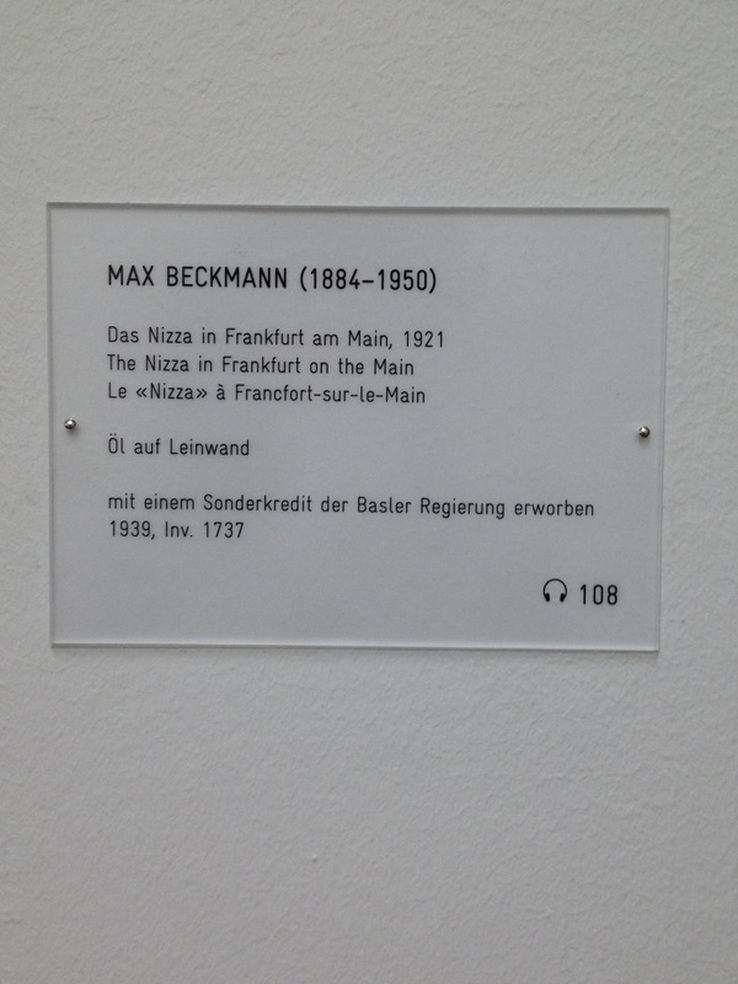

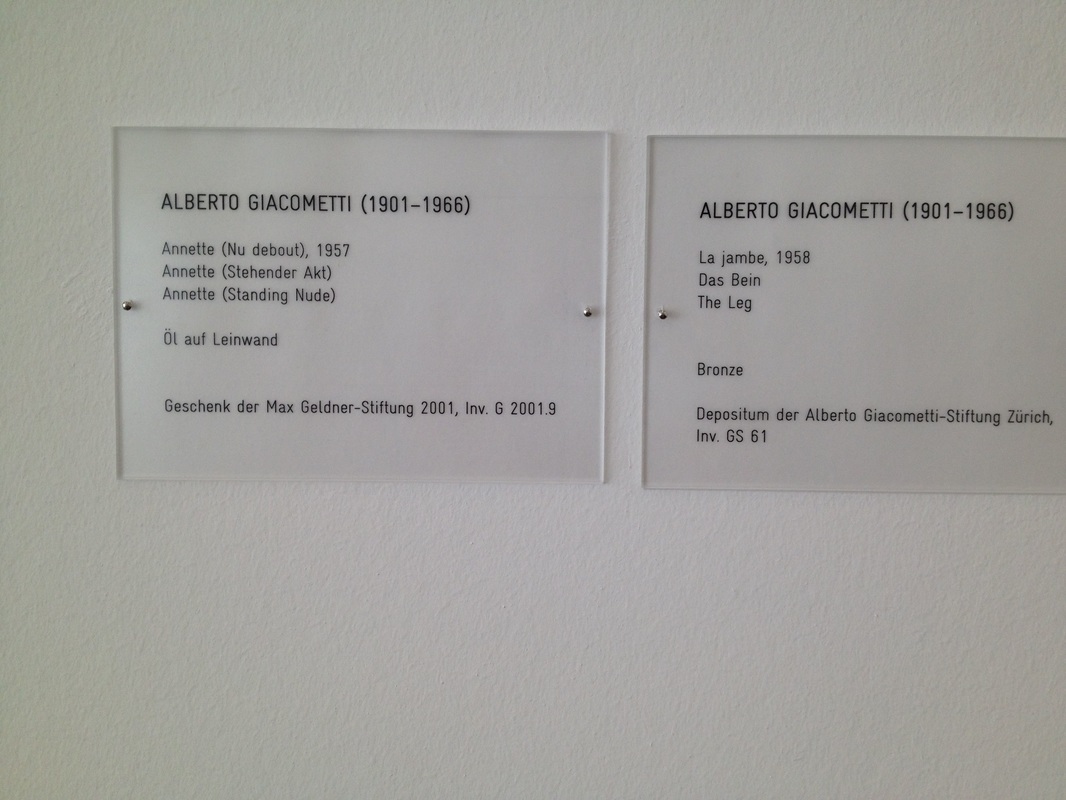

奇怪的是,小皇宮裡的展覽,竟以精美器物而非畫作展開序幕,迎面而來的是華麗的花瓶和餐具,材料各有不同:玻璃、陶瓷、青銅、寶石。美麗的材料被賦予精心設計。

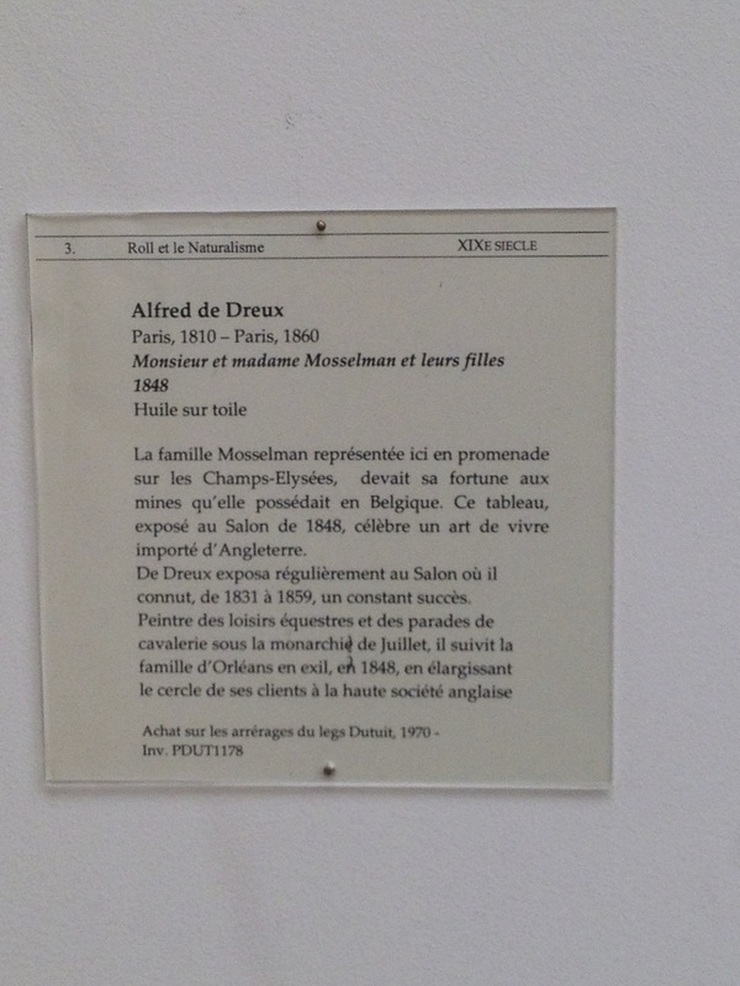

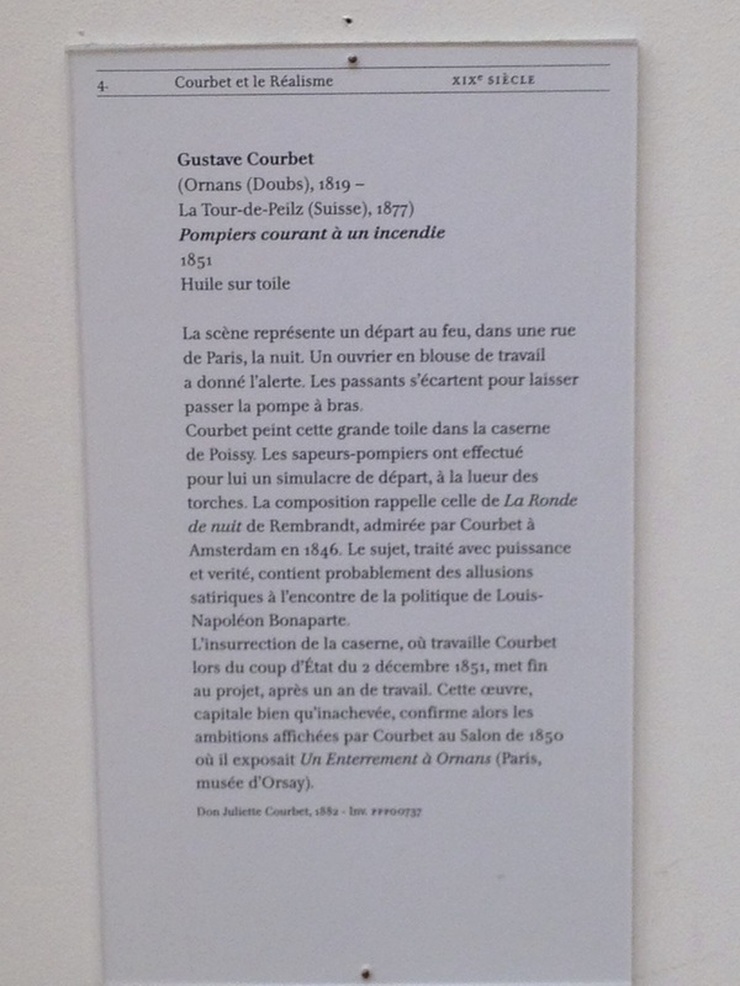

右邊的展示間有一批令人印象深刻,自然主義繪畫的收藏:十九世紀巴黎的生活(在香榭麗舍大道上騎著馬的貴冑人家)、蒙馬特的狂歡派對、城市的貧困階級(棕色、歷經滄桑的質地)。

之後,是一間咖啡廳,在那裡遇見的圓眼睛童話般的法國服務生,喝了一杯熱巧克力。

法國有許多博物館,也有許多的看守人。

里沃利街106號(Rue de Rivioli)

一位長髮的店員,輕柔地幫我戴上由安妮・托馬斯(Ann Thomas)設計的項鍊。

正是這種,我可能永遠不會再看見這個人的感覺,讓我不禁覺得奇妙:我們曾經走得多近,這段相遇多麼短暫,多麼快速地,我們又漂散分離。

這是我生命中的一天,不是特別的一天。

有時,我不知道我是否應該使用「特別」來形容任何一個日子,即使事情如同昨天般發生,既然並不是總會如此,也應歸因於偶然。

法國有許多博物館,也有許多的看守人。

里沃利街106號(Rue de Rivioli)

一位長髮的店員,輕柔地幫我戴上由安妮・托馬斯(Ann Thomas)設計的項鍊。

正是這種,我可能永遠不會再看見這個人的感覺,讓我不禁覺得奇妙:我們曾經走得多近,這段相遇多麼短暫,多麼快速地,我們又漂散分離。

這是我生命中的一天,不是特別的一天。

有時,我不知道我是否應該使用「特別」來形容任何一個日子,即使事情如同昨天般發生,既然並不是總會如此,也應歸因於偶然。

RSS Feed

RSS Feed