到波提耶古城去(Poitiers)

五點半起床,悄悄提起行李,大部份的室友都還在睡覺,韓國女生Kim從被窩裡探頭和我說再見。背著我的黑色背包,一手拎著早餐的水果,離開了住了整個星期的民宿。

離開前,拍了二樓的旋轉梯:

五點半起床,悄悄提起行李,大部份的室友都還在睡覺,韓國女生Kim從被窩裡探頭和我說再見。背著我的黑色背包,一手拎著早餐的水果,離開了住了整個星期的民宿。

離開前,拍了二樓的旋轉梯:

天已經亮了,是澄澈的灰藍色。

清晨走在郊區,心情有些忐忑,還好,十幾分鐘的路程,一路平靜。地鐵上的乘客略帶惺忪的沈默,換車,到巴黎的鐵路東站(Gare de l’Est)搭高速鐵路SNCF。東站的月台是倒退式的,進站的列車往後停進凹槽,許多人手上都拿著一杯熱咖啡。不知道為什麼,這裡讓我想到哈利波特,爸媽帶小孩拉著行李箱的場景,可能是全家人要到中南部渡假,在大清早看來,卻有點像要送小孩上寄宿學校。

車廂裡,對面的女士帶著她心愛的貓,絮絮叨叨地和貓說話。

抵達波提耶車站,才早上八點多,我到麵包店買了巧克力可頌和濃縮咖啡,坐在車站靠窗的位置,看著空曠的軌道,車站打掃的員工和麵包店的女店員親吻臉頰,互道早安。

車廂裡,對面的女士帶著她心愛的貓,絮絮叨叨地和貓說話。

抵達波提耶車站,才早上八點多,我到麵包店買了巧克力可頌和濃縮咖啡,坐在車站靠窗的位置,看著空曠的軌道,車站打掃的員工和麵包店的女店員親吻臉頰,互道早安。

波提耶位在一座小山丘上,走上斜坡,經過長長的階梯,走進安靜的古城街區。

規模頗大的郵局橫霸了一方街角。

旅遊中心就在聖母院(Notre Dame de la grand)對面。

親切的櫃台人員馬上就找到我需要的英文地圖和活動小冊子。拿著地圖和導覽本子,我坐在樹蔭下,打勾想去的地方。

一路走來,店家花花綠綠,卻一家都沒開,寂靜的星期日早晨。走到一個路口,聽見唱詩班的歌聲,一對夫婦帶著孩子們,穿著很好的衣服正要去彌撒。

十二點聖母院的鐘聲響了,聲調不高亢也不低沈,平凡的鐘聲。

一路走來,店家花花綠綠,卻一家都沒開,寂靜的星期日早晨。走到一個路口,聽見唱詩班的歌聲,一對夫婦帶著孩子們,穿著很好的衣服正要去彌撒。

十二點聖母院的鐘聲響了,聲調不高亢也不低沈,平凡的鐘聲。

正午的陽光扎眼,我走進聖母院,一時之間適應不了黑暗,只看見極豔色的窗。

再一轉彎是彩繪著幾何圖形的柱子。

聖壇上方開了兩扇天窗,方形黑框窗格,仿若將陽光抓結成束,灑落,空氣和光都有了形體。

邊龕有一位女子跪在毯上,虔敬地祈禱,讓人想起遠古陰涼寂靜的洞穴。玻璃上的彩繪十分寫實,人物的肌肉紋理和髮絲都栩栩如生。

彩色玻璃窗的外面,是黑色的,由外面看,很難想像到教堂裡的光彩奪目。

走Grand Rue到了另一間教堂,聖皮埃爾大教堂(Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers)。

路上經過可愛的雨傘店,藍天襯著小黃傘,特別美麗。

聖皮埃爾大教堂(Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers)相當素雅,花窗都是幾何和花草圖案。一群人正在教堂前聚會,長桌上鋪了紅桌巾,擺著各式點心,人們穿著正式,融洽地聊著。

我像是來自不同世界的訪客,擅自穿越人群,繞過長桌,踏入教堂參觀,這裡的花窗並沒有色彩,只有繁複的有機植物和幾何圖案,簡潔的建築。所有人都到門口聊天了,教堂裡一個人也沒有,顯得特別清冷。

在電影博物館的圓環處等待開門,才坐下不久,一隻花貓,一隻黑貓,躡手躡腳,細聲細語地喵喵叫,過來跟我要蘇打餅吃。僅剩的兩塊蘇打餅很快就分完了,我快步離開。

往回走不小心到了市政廳(Hotel de Ville),很大的廣場,就真是一整片廣闊米白色的石板地,幾不著邊。四邊散落著咖啡廳,許多人在陽光下用餐,我想,原來人都到這裡來了啊,難怪其他地方感覺像座空城。市政廳前有裝置藝術,幾張巨大幾何形狀的雕塑,同樣也是街道家具,人們躺著享受陽光。

往回走不小心到了市政廳(Hotel de Ville),很大的廣場,就真是一整片廣闊米白色的石板地,幾不著邊。四邊散落著咖啡廳,許多人在陽光下用餐,我想,原來人都到這裡來了啊,難怪其他地方感覺像座空城。市政廳前有裝置藝術,幾張巨大幾何形狀的雕塑,同樣也是街道家具,人們躺著享受陽光。

星期天的城市在休息,走在小巷中遇不見一個人,幾乎要讓我覺得太寂寞。

一片尚未佈置完成的櫥窗,白色的木板前散落幾張白紙,角落孤伶伶地坐著一只泰迪熊。

一片尚未佈置完成的櫥窗,白色的木板前散落幾張白紙,角落孤伶伶地坐著一只泰迪熊。

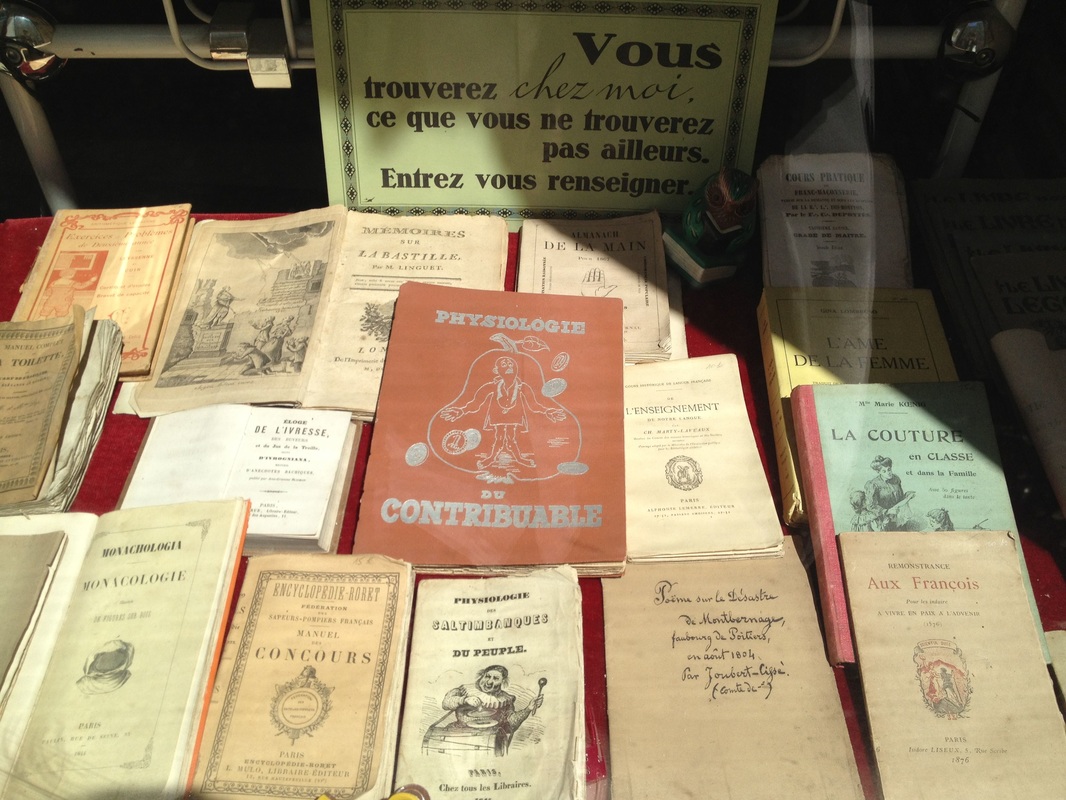

舊書店的櫥窗裡展開一本泛黃至褐色的書,玻璃窗上貼著「你可以在這裡找到其他地方沒有的書」。

即使整座城看似沈睡,有時候,緊閉的木窗後會傳出音樂,讓人忍不住臆測木門後的生活。仔細看看公寓大門,門邊都有極小的門鈴和姓名標籤,手寫的字體,標註每家住戶的名字,一瞬間,緊閉的門窗都有了名字、有了想像的面孔與人情。

在車站前的咖啡廳點了法國三明治(庫克先生:croque monsieur)和檸檬汽水,坐在大陽傘下,風啪拉啪拉的吹,連想看本書,書頁都快要壓不住。鬍子老闆兼服務生很勤快,一看我吃完正餐,就問我要什麼甜點。拿出Saul Leiter的攝影集,仔細地檢視照片裡細微的顏色變化,對面鐘塔的分針,緩慢地移動。

好不容易等到四點了,往車站走去,看到不少背著大背包的學生,還有三四個台灣學生,看起來是同樣要到布瓦布榭去,設計工作營的夥伴。到麵包店買了一杯熱巧克力,和大家聊起天來。

往布瓦布榭的車上

搭上接駁車到莊園,車程約有三十分鐘,我在車上和David聊了起來,他來自墨西哥,從事展覽設計九年了,公司讓他來布瓦布榭進修一周,我笑著問他怎麼找到這麼棒的老闆。

和我同組的是來自土耳的Sena,以及來自葡萄牙的Tina。Sena從土耳其到西班牙念研究所,剛剛畢業,進入設計顧問公司工作。Tina在葡萄牙經營民宿(Guesthouse),包括一間餐廳,主打當地農產製作的佳餚,同時也設計傢俱販售。Tina講話總是慢條斯理,她說,葡萄牙人的時間觀比較東方,和其他歐洲國家不大一樣,「我們依自己的喜好運用時間(We use our time to our own pleasure)」,她略帶自豪地說。

好不容易等到四點了,往車站走去,看到不少背著大背包的學生,還有三四個台灣學生,看起來是同樣要到布瓦布榭去,設計工作營的夥伴。到麵包店買了一杯熱巧克力,和大家聊起天來。

往布瓦布榭的車上

搭上接駁車到莊園,車程約有三十分鐘,我在車上和David聊了起來,他來自墨西哥,從事展覽設計九年了,公司讓他來布瓦布榭進修一周,我笑著問他怎麼找到這麼棒的老闆。

和我同組的是來自土耳的Sena,以及來自葡萄牙的Tina。Sena從土耳其到西班牙念研究所,剛剛畢業,進入設計顧問公司工作。Tina在葡萄牙經營民宿(Guesthouse),包括一間餐廳,主打當地農產製作的佳餚,同時也設計傢俱販售。Tina講話總是慢條斯理,她說,葡萄牙人的時間觀比較東方,和其他歐洲國家不大一樣,「我們依自己的喜好運用時間(We use our time to our own pleasure)」,她略帶自豪地說。

RSS Feed

RSS Feed