坐看繁華:紡織及裝飾藝術美術館

旅館的空氣,有著舊時代的味道。 電梯口是沈重的不鏽鋼門,飾銅把手,往左拉開,裡頭鋪了紅地毯。 我擠進電梯,下樓。 今天的故事分成兩部分:上午獻給了椅子,下午在法國高速列車上度過。

往織品及裝飾藝術美術館的路上,散落著古董店和畫廊,這條路的名字是「慈善路 (rue de la Charité)」。每次我看著路標,腦海中總會浮現一名老婦人,手臂上懸著籃子。後來查了資料,才知道這個路名是為了紀念里昂建於西元1622年,毀於西元1934的慈善收容院(l’hospice de la Charité),當時號稱里昂第二大的醫院。不久,走到了美術館的入口,面向街的那扇櫥窗裡,紀念品商店的木架上,繫著美麗華貴的絲巾,一束束如錦簇花開。

踏入陽光明媚的中庭,博物館的前身是藝術與產業博物館,於1864年開幕,原位於里昂商會所在的建築中(Palais de la Bourse ,後增加館藏)。1939年戰時,館藏暫時撤出,1945年重新開幕時,遷移到這座建築,這裡原是1730年當時里昂的路政官(voyer de la ville)兼建築師Claude Bertauds的宅邸。

旅館的空氣,有著舊時代的味道。 電梯口是沈重的不鏽鋼門,飾銅把手,往左拉開,裡頭鋪了紅地毯。 我擠進電梯,下樓。 今天的故事分成兩部分:上午獻給了椅子,下午在法國高速列車上度過。

往織品及裝飾藝術美術館的路上,散落著古董店和畫廊,這條路的名字是「慈善路 (rue de la Charité)」。每次我看著路標,腦海中總會浮現一名老婦人,手臂上懸著籃子。後來查了資料,才知道這個路名是為了紀念里昂建於西元1622年,毀於西元1934的慈善收容院(l’hospice de la Charité),當時號稱里昂第二大的醫院。不久,走到了美術館的入口,面向街的那扇櫥窗裡,紀念品商店的木架上,繫著美麗華貴的絲巾,一束束如錦簇花開。

踏入陽光明媚的中庭,博物館的前身是藝術與產業博物館,於1864年開幕,原位於里昂商會所在的建築中(Palais de la Bourse ,後增加館藏)。1939年戰時,館藏暫時撤出,1945年重新開幕時,遷移到這座建築,這裡原是1730年當時里昂的路政官(voyer de la ville)兼建築師Claude Bertauds的宅邸。

博物館目前正在舉行義大利品牌MOROSO的椅子展「A Lateral Look」 ,展出Patrizia Moroso的椅子蒐藏。中庭的邊緣也擺上了幾張躺椅。橙色,黑色,黃色與米色,椅子鮮豔的色彩和背後建築米白色古典的建築設計形成強烈的反差。其中最大的那張椅子,頂部向後彎曲,張揚大膽的個性,讓人想起非洲的國王。然而,椅子是以塑膠條編織,這樣的材料讓它看起來有些廉價。椅座倒是很寬,能讓人舒適地坐進去。

展覽館的入口位於那一排古典建築正中央,是一扇不起眼的木門。我一走進去,兩名工作人員就親切地跟我打招呼。年輕的那一位向我解釋博物館的佈局。這裡很安靜,展出的古代織物可以追溯到遙遠的埃及時代。再往裡走,一襲土耳其長袍,綴滿精緻繁複的玫瑰刺繡,驚人地美。袍上黃色和紅色玫瑰盛開,外邊圍繞著不斷擴張、相互交織的藤蔓。

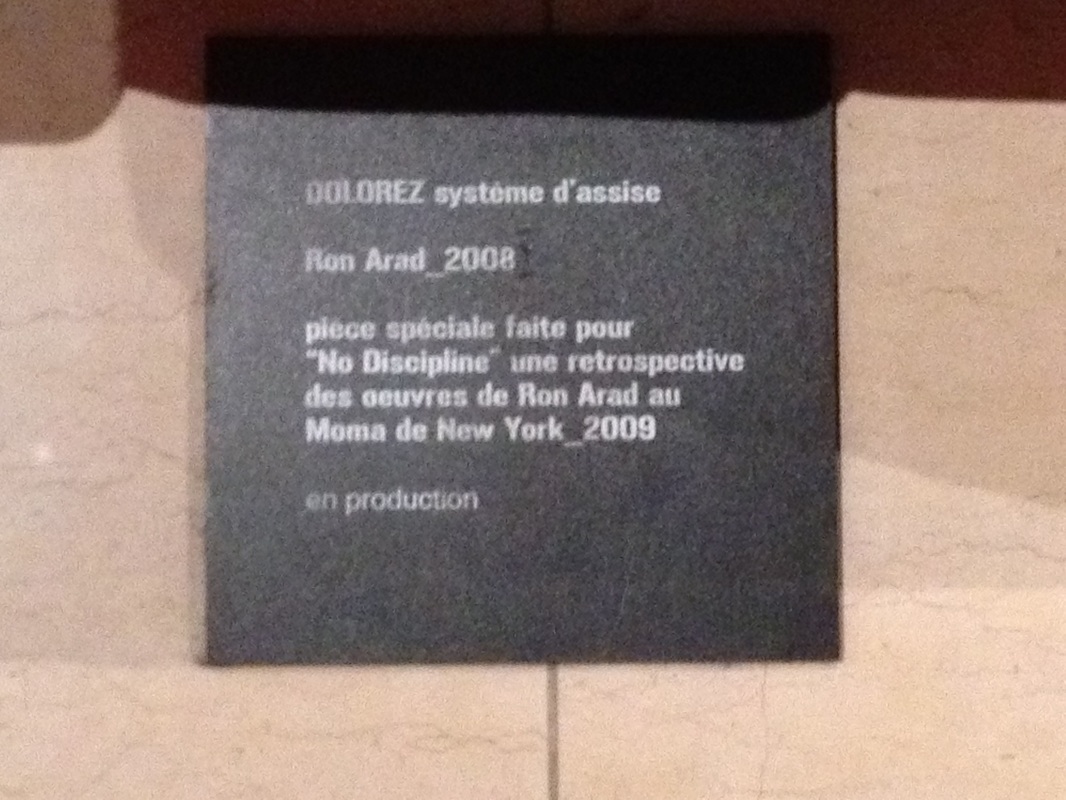

我對MOROSO這個品牌了解不多 ,但漫步通過展覽,也認出幾位設計師的名字,例如以色列的著名設計師Ron Arad(1951-)、瑞典的設計團體Front Design,由Sofia Lagerkvist、Charlotte von der Lancken、Anna Lindgren三位設計師組成,工作室設於瑞典首都斯德哥爾摩(Stockholm)。

Ron Arad設計的座椅:

Front設計的沙發椅:

其中一間展區的設計就像一座倉庫,椅子被擱在粗糙的棧板上,製作未完成的原型也被展出,數卷試驗用的椅面布料斜倚在木架上...

我試坐了澳洲設計師馬克·紐森(Marc Newson, 1963-)的椅子,這把外形很有太空奇幻感的椅子在香港機場也看得到,當我在寫關於機場椅子的論文時,只能從照片裡看到椅子的式樣。坐起來比我想像的更硬。

我穿梭其中,一邊想,如果可以從這座倉庫裡帶走一張椅子,我會挑哪一張?如果在室內,我會擺一張西班牙設計師Patricia Urqiola(1961-)狀如黑蛇纏繞般的躺椅,佛洛伊德的諮詢室裡,總會擺著一張長沙發,我覺得 Urqiola 的這張椅子可以榮登新一代的治療椅,在這張椅子上可以安心說出所有最陰暗的心事。

如果要享受夏日陽光,我會在花園裡擺上荷蘭設計師Tord Boontje(1968-)的雨系列(Rain),鏤空的花紋將陽光濾得細碎,投射出精細如十字繡般的花紋。

花了大半天盯著古董紡織品和各種的椅子,有些頭暈腦脹,回到中庭享受陽光,天氣晴朗,只缺了白葡萄酒和三明治,就能擺一席野餐。

等到博物館的午休結束,我繼續參觀二樓的紡織品館藏。華美的宮廷服飾,即使是一襲男士的天藍色外衣,翻過袖子,背面也有無數刺繡花樣。裝飾凡爾賽宮的布縵,閃爍著微妙的漸變色彩。看著這一區的衣飾,不難想像,法國皇室當年生活的豪奢耽美。十七世紀的宗教長袍,十五世紀刺繡的聖經書盒都在這裡展出。這些作品曠日費時,如同所有的藝術,當時的織工為兩大權力服務:宗教和政治。

另一件有趣的事,是家具公司MOROSO和美術館之間的密切合作。展覽期間,MOROSO為博物館二樓的永久收藏品提供搭配的椅子。遊客可以一邊欣賞紡織品,一邊體驗MOROSO的椅子。雖然有些椅子顯得過於精緻或昂貴,幾乎讓人覺得坐下是對這把精美椅子的褻瀆,不過經典藏品和現代椅子的組合,很有意思。

下午三點左右,我踏出博物館,決定在離開里昂之前,再去一次在里昂第一次造訪的咖啡廳。我點了里昂沙拉(salade lyonnaise),一大盤新鮮的沙拉葉、火腿片,水波蛋,在鄰座情侶的側目下,一個人吃完整盤沙拉,配著冰鎮過的檸檬汽水,輕快爽利。

一路走回維多利亞旅館,領回行李。妝容精緻的櫃台人員從衣帽間拿出我的黑色背包,問我要去哪裡。我回答,要去搭往巴塞爾(Basel)的火車。她困惑地看著我,重複又問:「Basel?奇怪,從來沒有聽說過這個地方。」我聞言驚訝,後來到達火車站後才發現,巴塞爾的法文名,叫做Bâle,或許是法國人少用英文的巴塞爾(Basel)來稱呼那個城市。

到哪去了,高速列車?

我的火車預計在下午四點零四分開車。一個小時前就從旅館出發的我,幾乎就要趕不上了,在街車上緊張地倒數站名,當我終於趕到車站,大廳的螢幕卻顯示火車晚點一個小時。一大群人站在螢幕前,焦急地等待公佈月台資訊。今天搭的是TGV(Train à Grande Vitesse),也就是法國的高速列車,票價比一般的火車貴。

我坐在車站設置的等待區,面對螢幕的位置都被坐滿了,我不得不頻頻回頭,才看得到螢幕上的火車資訊。半小時後,火車的狀態從延遲半小時變成一個小時,我才想到,必須在搭上火車前打電話給旅館,告訴他們我會很晚才到。

車站裡提供二十分鐘免費的無線網路,但網路電話的訊號不穩,加上車站裡嘈雜不堪,我被旅館的櫃檯人員掛了三次電話。我看著公用電話上的指示,試圖用信用卡打電話,但打不通。沒有別的選擇,只好走進書店買了價值7.5歐元的電話卡,終於聽得到另一端的聲音,和櫃台人員的先生多次確認,拿到取鑰匙的密碼。

令人驚訝的是,火車延遲了三個小時,但抵達巴塞爾的時間卻只晚了一個半小時。或許列車長一路上都悄悄地超速趕進度?我的後面坐著三位法國青少女,一路如火雞般咯咯地笑。當她們在米盧斯(Mulhouse)下車,我鬆了一口氣,感謝上帝。

當火車駛進巴塞爾,天已經黑了。走進車站,穿過一扇不起眼的門,一道同樣不起眼的標語映入眼簾,寫著「歡迎來到瑞士」。兩名海關人員站在那裡,看著旅客走過。我穿過走廊,直抵Media Markt,這是歐洲最大的消費性電子商品零售商,在巴塞爾車站裡也有分店。往下走到地面層,左轉直走至Tellplatz廣場 ,向右轉到Gruesslaenderfield。人們在露天咖啡座共進晚餐,笑語宴宴。

我不確定自己是否在正確的地方,一路上探頭探腦,在巷子盡頭,終於看到了旅館招牌和鑰匙機。輸入密碼,鑰匙掉了下來,夾著一張手寫的紙條,上面說我應該往塗鴉牆的方向走,我的房間有著橙色的門。

當我終於進了房間,已經是晚上十點,一位和善的新室友試圖跟我聊天,但我很快就在喃喃細語中睡著了。

等到博物館的午休結束,我繼續參觀二樓的紡織品館藏。華美的宮廷服飾,即使是一襲男士的天藍色外衣,翻過袖子,背面也有無數刺繡花樣。裝飾凡爾賽宮的布縵,閃爍著微妙的漸變色彩。看著這一區的衣飾,不難想像,法國皇室當年生活的豪奢耽美。十七世紀的宗教長袍,十五世紀刺繡的聖經書盒都在這裡展出。這些作品曠日費時,如同所有的藝術,當時的織工為兩大權力服務:宗教和政治。

另一件有趣的事,是家具公司MOROSO和美術館之間的密切合作。展覽期間,MOROSO為博物館二樓的永久收藏品提供搭配的椅子。遊客可以一邊欣賞紡織品,一邊體驗MOROSO的椅子。雖然有些椅子顯得過於精緻或昂貴,幾乎讓人覺得坐下是對這把精美椅子的褻瀆,不過經典藏品和現代椅子的組合,很有意思。

下午三點左右,我踏出博物館,決定在離開里昂之前,再去一次在里昂第一次造訪的咖啡廳。我點了里昂沙拉(salade lyonnaise),一大盤新鮮的沙拉葉、火腿片,水波蛋,在鄰座情侶的側目下,一個人吃完整盤沙拉,配著冰鎮過的檸檬汽水,輕快爽利。

一路走回維多利亞旅館,領回行李。妝容精緻的櫃台人員從衣帽間拿出我的黑色背包,問我要去哪裡。我回答,要去搭往巴塞爾(Basel)的火車。她困惑地看著我,重複又問:「Basel?奇怪,從來沒有聽說過這個地方。」我聞言驚訝,後來到達火車站後才發現,巴塞爾的法文名,叫做Bâle,或許是法國人少用英文的巴塞爾(Basel)來稱呼那個城市。

到哪去了,高速列車?

我的火車預計在下午四點零四分開車。一個小時前就從旅館出發的我,幾乎就要趕不上了,在街車上緊張地倒數站名,當我終於趕到車站,大廳的螢幕卻顯示火車晚點一個小時。一大群人站在螢幕前,焦急地等待公佈月台資訊。今天搭的是TGV(Train à Grande Vitesse),也就是法國的高速列車,票價比一般的火車貴。

我坐在車站設置的等待區,面對螢幕的位置都被坐滿了,我不得不頻頻回頭,才看得到螢幕上的火車資訊。半小時後,火車的狀態從延遲半小時變成一個小時,我才想到,必須在搭上火車前打電話給旅館,告訴他們我會很晚才到。

車站裡提供二十分鐘免費的無線網路,但網路電話的訊號不穩,加上車站裡嘈雜不堪,我被旅館的櫃檯人員掛了三次電話。我看著公用電話上的指示,試圖用信用卡打電話,但打不通。沒有別的選擇,只好走進書店買了價值7.5歐元的電話卡,終於聽得到另一端的聲音,和櫃台人員的先生多次確認,拿到取鑰匙的密碼。

令人驚訝的是,火車延遲了三個小時,但抵達巴塞爾的時間卻只晚了一個半小時。或許列車長一路上都悄悄地超速趕進度?我的後面坐著三位法國青少女,一路如火雞般咯咯地笑。當她們在米盧斯(Mulhouse)下車,我鬆了一口氣,感謝上帝。

當火車駛進巴塞爾,天已經黑了。走進車站,穿過一扇不起眼的門,一道同樣不起眼的標語映入眼簾,寫著「歡迎來到瑞士」。兩名海關人員站在那裡,看著旅客走過。我穿過走廊,直抵Media Markt,這是歐洲最大的消費性電子商品零售商,在巴塞爾車站裡也有分店。往下走到地面層,左轉直走至Tellplatz廣場 ,向右轉到Gruesslaenderfield。人們在露天咖啡座共進晚餐,笑語宴宴。

我不確定自己是否在正確的地方,一路上探頭探腦,在巷子盡頭,終於看到了旅館招牌和鑰匙機。輸入密碼,鑰匙掉了下來,夾著一張手寫的紙條,上面說我應該往塗鴉牆的方向走,我的房間有著橙色的門。

當我終於進了房間,已經是晚上十點,一位和善的新室友試圖跟我聊天,但我很快就在喃喃細語中睡著了。

RSS Feed

RSS Feed