新房間

依稀記得昨晚摸索通過長廊,底部是一間類似學生餐廳的大房間,側邊有一張大木桌,略微磨損,牆上貼著丁丁歷險記的海報,再往裡走就是廚房。一位中年單車手坐在餐桌前,正盯著手機螢幕。我看著手上的字條,上面寫著我的房間有扇橙色的門,但我已經在二樓了,卻還沒看見所謂橙色的門。我站在那裡,困惑難解。

一個男人走了過來,顯然剛盥洗完,要回自己的房間。我拿著紙條問他,他指著我面前的那扇門,門上有著橙色的邊框。 「這是橙色的,試試你的鑰匙」。我試了試,門打開了。「你真幸運,我們是室友了」,他說。

房間裡有八張床,我是唯一的女生。幸運的是還有一個上鋪,我喜歡上舖的隱秘安全。不久另一位男生走進房間,自我介紹他來自加拿大多倫多,在這裡參加巴塞爾設計學院(The Basel School of Design)平面設計的暑期課程。巴塞爾的平面設計相當有名,雅明・霍夫曼(Armin Hofmann)和依米爾・盧德(Emil Ruder)都來自這裡。他告訴我,學校裡的研究生即將舉辦期末展覽,如果有興趣,可以去看看。他遞給我一疊門票,包括萊茵河渡船的船票、參觀巴塞爾文化博物館的免費門票。他的名字是查爾斯。

迷路巴塞爾

我拿著查爾斯給我的門票,乘街車前往市中心,準備去探索建築博物館(S AM-Swiss Architecture Museum)。太陽無情的照耀著,我對於獨自徘徊在歐洲,突然感到破碎和不安。我在Barfuesserplatz下車 。沿著手繪的地圖,走上斜坡,抵達掛滿旗子標誌的建築博物館。

推開門,一間美麗的餐廳映入眼簾。走廊的盡頭是接待區,一位漂亮的女士坐在她的電腦前工作。我詢問這裡是否是建築博物館,她親切地回答是,但說目前並沒有展覽。我略帶失望,走了出來,打算隨機漫步,看看我能在這個城市裡偶然發現什麼。

經過一畦噴泉池,人們圍坐池邊觀看。噴泉的中心的結構有一條長長的管子,長管瘋狂地擺動,看起來頗有性暗示,池裡其他的雕塑也有長管零件,據說此組雕塑的某些組件來自舊戲院。

依稀記得昨晚摸索通過長廊,底部是一間類似學生餐廳的大房間,側邊有一張大木桌,略微磨損,牆上貼著丁丁歷險記的海報,再往裡走就是廚房。一位中年單車手坐在餐桌前,正盯著手機螢幕。我看著手上的字條,上面寫著我的房間有扇橙色的門,但我已經在二樓了,卻還沒看見所謂橙色的門。我站在那裡,困惑難解。

一個男人走了過來,顯然剛盥洗完,要回自己的房間。我拿著紙條問他,他指著我面前的那扇門,門上有著橙色的邊框。 「這是橙色的,試試你的鑰匙」。我試了試,門打開了。「你真幸運,我們是室友了」,他說。

房間裡有八張床,我是唯一的女生。幸運的是還有一個上鋪,我喜歡上舖的隱秘安全。不久另一位男生走進房間,自我介紹他來自加拿大多倫多,在這裡參加巴塞爾設計學院(The Basel School of Design)平面設計的暑期課程。巴塞爾的平面設計相當有名,雅明・霍夫曼(Armin Hofmann)和依米爾・盧德(Emil Ruder)都來自這裡。他告訴我,學校裡的研究生即將舉辦期末展覽,如果有興趣,可以去看看。他遞給我一疊門票,包括萊茵河渡船的船票、參觀巴塞爾文化博物館的免費門票。他的名字是查爾斯。

迷路巴塞爾

我拿著查爾斯給我的門票,乘街車前往市中心,準備去探索建築博物館(S AM-Swiss Architecture Museum)。太陽無情的照耀著,我對於獨自徘徊在歐洲,突然感到破碎和不安。我在Barfuesserplatz下車 。沿著手繪的地圖,走上斜坡,抵達掛滿旗子標誌的建築博物館。

推開門,一間美麗的餐廳映入眼簾。走廊的盡頭是接待區,一位漂亮的女士坐在她的電腦前工作。我詢問這裡是否是建築博物館,她親切地回答是,但說目前並沒有展覽。我略帶失望,走了出來,打算隨機漫步,看看我能在這個城市裡偶然發現什麼。

經過一畦噴泉池,人們圍坐池邊觀看。噴泉的中心的結構有一條長長的管子,長管瘋狂地擺動,看起來頗有性暗示,池裡其他的雕塑也有長管零件,據說此組雕塑的某些組件來自舊戲院。

我在噴泉邊坐下,在一片陽光中,看著其他結構雕塑。我被一個小的雕塑吸引,它有兩個勺子狀的手臂,辛勤地舀水。彎曲的身子和滑稽的眼睛,看起來像一位忠誠的僕人。

後來我才知道,這是出生於巴塞爾的藝術家尚・丁格利(Jean Tinguely,1925-1991)設計的「狂歡節噴泉(Fasnachtsbrunnen/ Carnival Fountain)」,他的作品被稱為「動力藝術(kinetic art)」,使用工業化時代的機器組件,拼裝成既不冷冰冰,亦不有效率,大異於人們印象中的機器雕塑。

認識現代繪畫的好地方:巴塞爾美術館

我在鎮上漫步。道路的路標小巧,天氣炎熱。我快被烤焦了,走到一個有巨大鐵人的路口,鐵人約有三層樓高,由片狀的黑色鑄鐵組成,揮舞著手上的鐵錘,不停地敲擊著,據說這是代表人類無止盡的工作,或者說人生無止盡的苦役?這樣冰冷工業的雕塑,果真符合巴塞爾工業城市的形象,雖說這件作品同時也散佈在世界上的其他都市,韓國首爾就有這系列作品中,最大的一座鐵人雕塑。

認識現代繪畫的好地方:巴塞爾美術館

我在鎮上漫步。道路的路標小巧,天氣炎熱。我快被烤焦了,走到一個有巨大鐵人的路口,鐵人約有三層樓高,由片狀的黑色鑄鐵組成,揮舞著手上的鐵錘,不停地敲擊著,據說這是代表人類無止盡的工作,或者說人生無止盡的苦役?這樣冰冷工業的雕塑,果真符合巴塞爾工業城市的形象,雖說這件作品同時也散佈在世界上的其他都市,韓國首爾就有這系列作品中,最大的一座鐵人雕塑。

我徘徊在大街上,直到走到藝術博物館的入口處。

剛開始,我是被博物館的門廊上擺著的小冊子吸引,雖然是用我不那麼熟悉的德文和法文印製,封面整齊的字體,仍不限於語言的隔閡,傳達了一種前衛感。在入口處的右側有一間時髦的咖啡館,裝潢的主色調是黑白,服務生都穿著白襯衫,打上黑色領帶。

推開美術館的沉重玻璃門,現在的主題展是畢卡索回顧展。我一直不喜歡畢卡索。從他的生平事蹟和一些畫作中,我一直懷疑他是無可救藥的沙文主義者。看他畫的亞維儂少女(Les Demoiselles d'Avignon,完成於1907年),一位畫家怎麼可能為了捕捉身體動作,將女性身體如物品般切割,將她們的目光描繪如木偶。結婚後,他為妻子奧爾加(Olga)畫了肖像。他一廂情願地將另一半幻想成無可挑剔的女神,當他的幻想破滅,又將妻子描繪猙獰如女妖,如1931年完成的,「持刺刀的女人(Woman with a Stiletto)」 。

我走進二十世紀畫家的展覽間,雀躍地發現一些來自巴黎的印象派作品。我是多麼地想念長棍麵包、冰淇淋、悠閒的氣氛。

艾菲爾鐵塔被分割成充滿活力的橙色和赭色色塊。天空點綴著銀色的氣泡,泛著金屬般的光澤。鐵塔在陽光下閃閃發光,畫家是羅伯特·德勞內(Robert Delaunay,1885-1941),德勞內生於巴黎,母親是女伯爵Berthe Félicie de Rose,父母親離婚後,他跟著阿姨,在法國中部布爾日附近的La Ronchère長大,但十七歲時就回到巴黎,學習裝飾藝術。

1909年開始,羅伯特畫了一系列以巴黎和艾非爾鐵塔為題材的作品,這幅畫完成於1910-1911。1910年,羅伯特年方二十五,與Sonia Terk(1885-1979)相識並結婚。

推開美術館的沉重玻璃門,現在的主題展是畢卡索回顧展。我一直不喜歡畢卡索。從他的生平事蹟和一些畫作中,我一直懷疑他是無可救藥的沙文主義者。看他畫的亞維儂少女(Les Demoiselles d'Avignon,完成於1907年),一位畫家怎麼可能為了捕捉身體動作,將女性身體如物品般切割,將她們的目光描繪如木偶。結婚後,他為妻子奧爾加(Olga)畫了肖像。他一廂情願地將另一半幻想成無可挑剔的女神,當他的幻想破滅,又將妻子描繪猙獰如女妖,如1931年完成的,「持刺刀的女人(Woman with a Stiletto)」 。

我走進二十世紀畫家的展覽間,雀躍地發現一些來自巴黎的印象派作品。我是多麼地想念長棍麵包、冰淇淋、悠閒的氣氛。

艾菲爾鐵塔被分割成充滿活力的橙色和赭色色塊。天空點綴著銀色的氣泡,泛著金屬般的光澤。鐵塔在陽光下閃閃發光,畫家是羅伯特·德勞內(Robert Delaunay,1885-1941),德勞內生於巴黎,母親是女伯爵Berthe Félicie de Rose,父母親離婚後,他跟著阿姨,在法國中部布爾日附近的La Ronchère長大,但十七歲時就回到巴黎,學習裝飾藝術。

1909年開始,羅伯特畫了一系列以巴黎和艾非爾鐵塔為題材的作品,這幅畫完成於1910-1911。1910年,羅伯特年方二十五,與Sonia Terk(1885-1979)相識並結婚。

Sonia Delaunay也是位畫家,生於昔日俄羅斯帝國的Gradizhsk(今日烏克蘭境內),她在聖彼得堡受成長,在德國接受藝術教育,後來來到巴黎,與羅伯特在巴黎相遇。

走著走著,發現一區館藏,有著不少的保羅·克利(1879-1940)畫作。我第一次看到克利的畫作,是在十幾歲時,一幅雜誌上的圖片:無數的小方塊,色調有些微差異,色塊間由線寬細微卻帶著手寫粗糙感的線條分隔。所有的小方塊形成一大片和諧的鳥瞰圖。克利的作品總是讓我想起建築、村莊、城市,畫面上聚集許多類似但個別不同的小單位。假使要設計一棟公寓大樓的配色,克利將是很好的靈感來源,保留了整體的和諧,卻也不失去每個單元的個性。親眼看見克利作品,與複製品相比,畫作的顏色顯得更明亮、更具立體感。

走著走著,發現一區館藏,有著不少的保羅·克利(1879-1940)畫作。我第一次看到克利的畫作,是在十幾歲時,一幅雜誌上的圖片:無數的小方塊,色調有些微差異,色塊間由線寬細微卻帶著手寫粗糙感的線條分隔。所有的小方塊形成一大片和諧的鳥瞰圖。克利的作品總是讓我想起建築、村莊、城市,畫面上聚集許多類似但個別不同的小單位。假使要設計一棟公寓大樓的配色,克利將是很好的靈感來源,保留了整體的和諧,卻也不失去每個單元的個性。親眼看見克利作品,與複製品相比,畫作的顏色顯得更明亮、更具立體感。

在這間博物館裡,我遇到了一位新朋友馬克思・貝克曼(Max Beckmann,1884-1950)。即使在美術館冷冰冰的展間裡,他的「The Nizza in Frankfurt on Main」仍充滿生命力,畫布上,一切都有點滑稽、扭曲。鐵路、公園,這些主題的本質可說是無聊的,工業化的,但貝克曼的構圖賦予了他們戲劇化的特質,而他所使用的鮮豔色彩,讓畫作帶著童話般的夢幻。

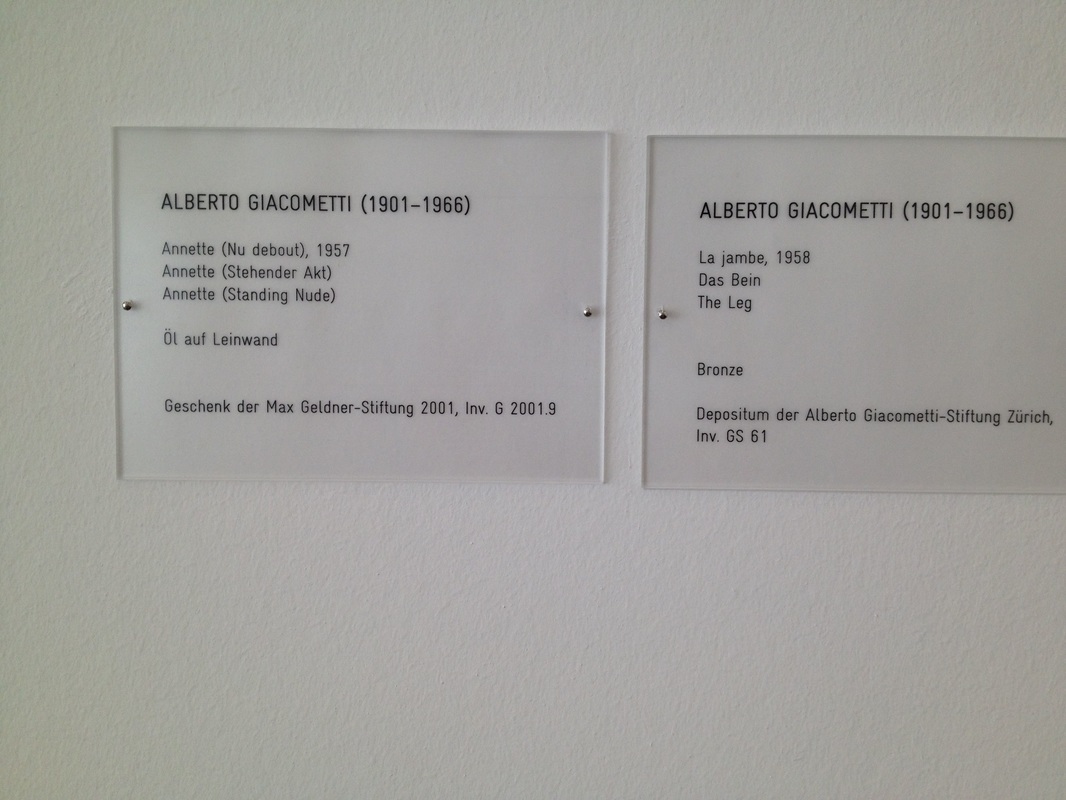

為了保有從貝克曼畫作上得來不易的愉悅歡欣 ,我趕緊從我們陰沉的朋友(Alberto Giacometti,1901-1966)身邊走開。

做晚飯

我去了超市,買了一條法國麵包,一罐海鮮義大利麵醬。做晚飯時,一個中國女孩走進廚房,我們開始聊天。她與她的其他五個同學都來自深圳,在維也納的建築學院當交換學生,趁回國前一起旅行。其中一個女孩長髮飄逸,雖是深圳人,說話卻是道地的台灣口音。

我吃著義大利麵,上面撒著麵包片,他們品嚐看似美味的微波食品。我們談到了彼此的旅行計劃。他們的行程輕鬆不趕急。

我去了超市,買了一條法國麵包,一罐海鮮義大利麵醬。做晚飯時,一個中國女孩走進廚房,我們開始聊天。她與她的其他五個同學都來自深圳,在維也納的建築學院當交換學生,趁回國前一起旅行。其中一個女孩長髮飄逸,雖是深圳人,說話卻是道地的台灣口音。

我吃著義大利麵,上面撒著麵包片,他們品嚐看似美味的微波食品。我們談到了彼此的旅行計劃。他們的行程輕鬆不趕急。

RSS Feed

RSS Feed