重新,一個人走

今天正式開始探索里昂。我覺得有點氣餒,上個星期可說是一段夢幻假期,和志同道合的設計學生住在法國鄉村莊園,醒著的時候,就做想做的設計,其他時候享受鄉村的自然美景,吃飯、早茶、下午茶、聊天、滑獨木舟。現在,我再次將自己拋到一座陌生的城市,住進商務旅館,恢復一個人的旅行。

八點,我下樓用早餐,拿了一顆水煮蛋,一大塊法國麵包,一點奶油和果醬,飯廳裡已坐了不少法國遊客。喝完加點可可粉的咖啡,我回到樓上的房間,把從旅遊局蒐集來的地圖和小冊子攤在床上。

這是我的小儀式,每到一個新的城市,蒐集看得到的所有旅遊手冊,躺在床上,一本本翻過,勾選我想去的地方、想看的表演。每次這麼做時,就感到不可思議的幸福。在這樣的一天裡,暫時沒有義務和待辦事項,擁有整整一天,追求想要的經驗,我珍惜這樣的餘裕,也暫時拾回探索世界的赤子之心。

要到里昂市中心,最近的路就是穿越車站下的地下道,那裡的人不多,點著昏暗的黃燈。隧道盡頭有個公園。

昏黃的地下道:

今天正式開始探索里昂。我覺得有點氣餒,上個星期可說是一段夢幻假期,和志同道合的設計學生住在法國鄉村莊園,醒著的時候,就做想做的設計,其他時候享受鄉村的自然美景,吃飯、早茶、下午茶、聊天、滑獨木舟。現在,我再次將自己拋到一座陌生的城市,住進商務旅館,恢復一個人的旅行。

八點,我下樓用早餐,拿了一顆水煮蛋,一大塊法國麵包,一點奶油和果醬,飯廳裡已坐了不少法國遊客。喝完加點可可粉的咖啡,我回到樓上的房間,把從旅遊局蒐集來的地圖和小冊子攤在床上。

這是我的小儀式,每到一個新的城市,蒐集看得到的所有旅遊手冊,躺在床上,一本本翻過,勾選我想去的地方、想看的表演。每次這麼做時,就感到不可思議的幸福。在這樣的一天裡,暫時沒有義務和待辦事項,擁有整整一天,追求想要的經驗,我珍惜這樣的餘裕,也暫時拾回探索世界的赤子之心。

要到里昂市中心,最近的路就是穿越車站下的地下道,那裡的人不多,點著昏暗的黃燈。隧道盡頭有個公園。

昏黃的地下道:

奇怪的是,公園裡坐著的大部分都是中年男子。

走在里昂的主要大道上,會經過兩個廣場:雅各賓廣場(Place des Jacobins)和白萊果廣場(Place Bellecour)。不久,我就站在里昂美術館外面。

街道上人車嘈雜,但是當我走進里昂美術館的庭院,噪音瞬間消失,一切歸於平靜。我在雕像旁的長椅上坐下,啜飲著手中的拿鐵。枝葉的陰影在地面上跳舞。一個女孩坐在噴泉旁閱讀。

走在里昂的主要大道上,會經過兩個廣場:雅各賓廣場(Place des Jacobins)和白萊果廣場(Place Bellecour)。不久,我就站在里昂美術館外面。

街道上人車嘈雜,但是當我走進里昂美術館的庭院,噪音瞬間消失,一切歸於平靜。我在雕像旁的長椅上坐下,啜飲著手中的拿鐵。枝葉的陰影在地面上跳舞。一個女孩坐在噴泉旁閱讀。

里昂美術館

喝完早晨的咖啡,我走進美術館。進門就是里昂歷史和名人的介紹,其中有座雕像,是著名的物理學家和數學家:安德烈・瑪麗・安培(André-Marie Ampère, 1775-1836)。他在里昂附近的城鎮長大,里昂有條街就以他為名。

看到雕像,讓我想起安培定律:拇指翹起,讚賞的手勢,當其他四指表示電流方向,拇指指向就是磁場方向。想起國中捲捲長髮的理化老師,和所有上學的日子。從前的理化課總是一條條的真理,背誦、計算,沒有人提醒我們,這些理論也是由活生生會犯錯的人所猜測、發現,在測試許多次後才被假定為正確的法則。

牛頓的質量守恆曾是真理,但愛因斯坦提出E=MC2之後,質量守恆便有了條件限制,不再永遠正確。總覺得,推理和證明的過程,應該比法則本身重要才是。

安培先生:

喝完早晨的咖啡,我走進美術館。進門就是里昂歷史和名人的介紹,其中有座雕像,是著名的物理學家和數學家:安德烈・瑪麗・安培(André-Marie Ampère, 1775-1836)。他在里昂附近的城鎮長大,里昂有條街就以他為名。

看到雕像,讓我想起安培定律:拇指翹起,讚賞的手勢,當其他四指表示電流方向,拇指指向就是磁場方向。想起國中捲捲長髮的理化老師,和所有上學的日子。從前的理化課總是一條條的真理,背誦、計算,沒有人提醒我們,這些理論也是由活生生會犯錯的人所猜測、發現,在測試許多次後才被假定為正確的法則。

牛頓的質量守恆曾是真理,但愛因斯坦提出E=MC2之後,質量守恆便有了條件限制,不再永遠正確。總覺得,推理和證明的過程,應該比法則本身重要才是。

安培先生:

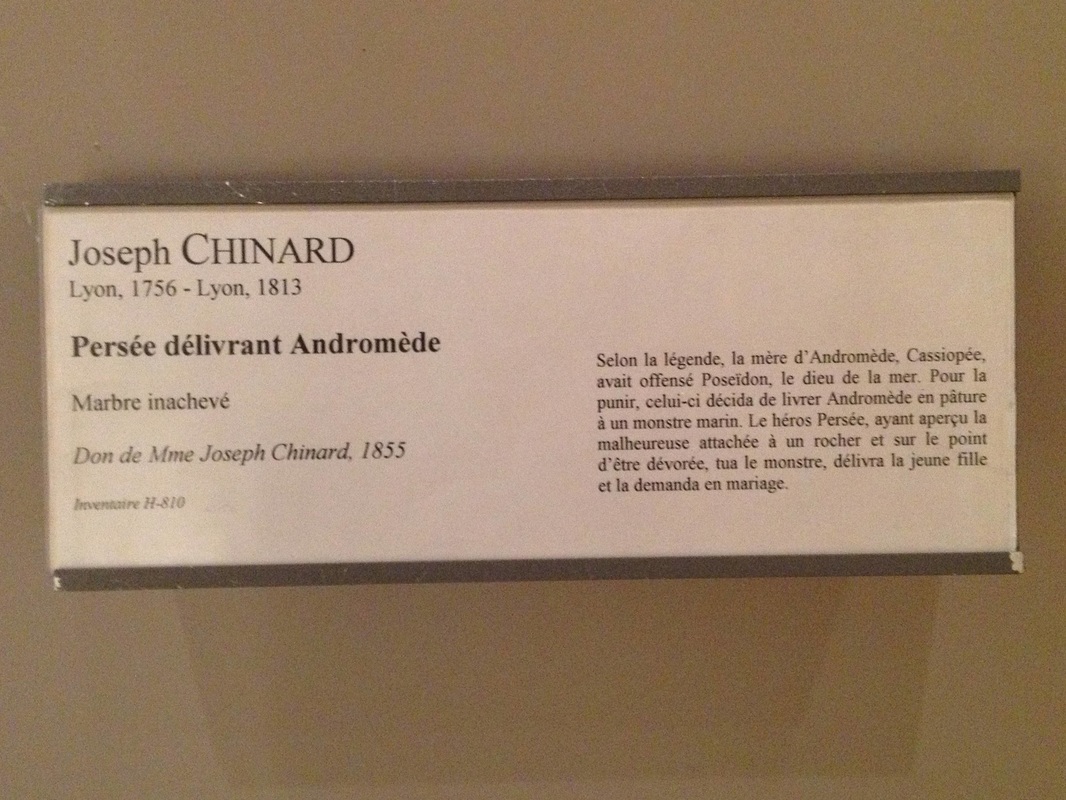

我很喜歡館藏裡的兩座帕修斯(Perseus)雕像。其中一座是希臘神話中,帕修斯搶救仙女座(Andromeda)的故事。

這件表情豐富的雕像,是雕塑家約瑟夫・奇納(Joseph Chinard, 1756-1813)的作品,他出生於里昂,曾至羅馬學藝,這座雕像為他贏得義大利聖路卡學院的大獎,以一位法國人的身份,相當罕見。

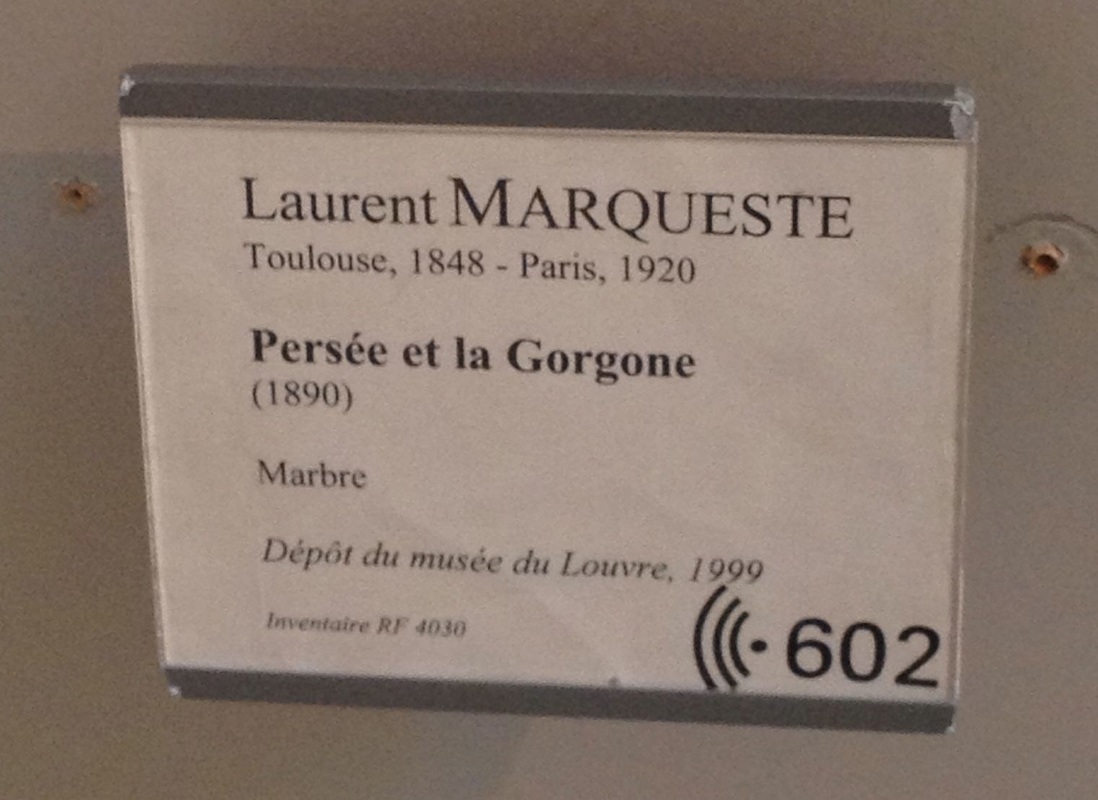

另一件帕修斯和女妖戰鬥的雕像,是雕刻家洛朗・馬格斯(Laurent Marqueste, 1848-1920)的作品 。女妖痛苦的扭曲,帕修斯全身充滿力量,緊繃的肌肉蘊含能量,鼻孔因搏鬥而擴張,仿若感覺得到他鼻間噴出的熱氣。

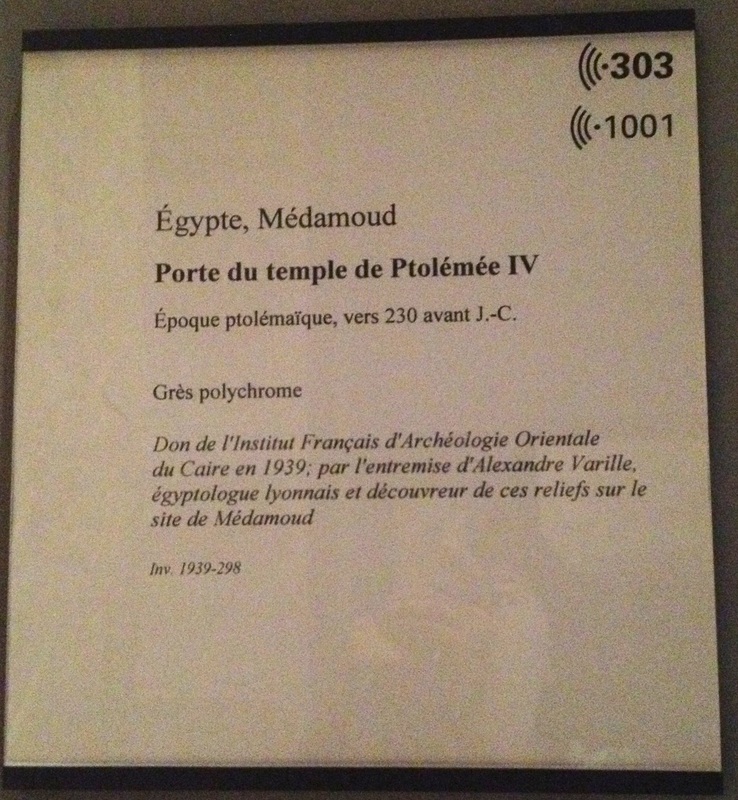

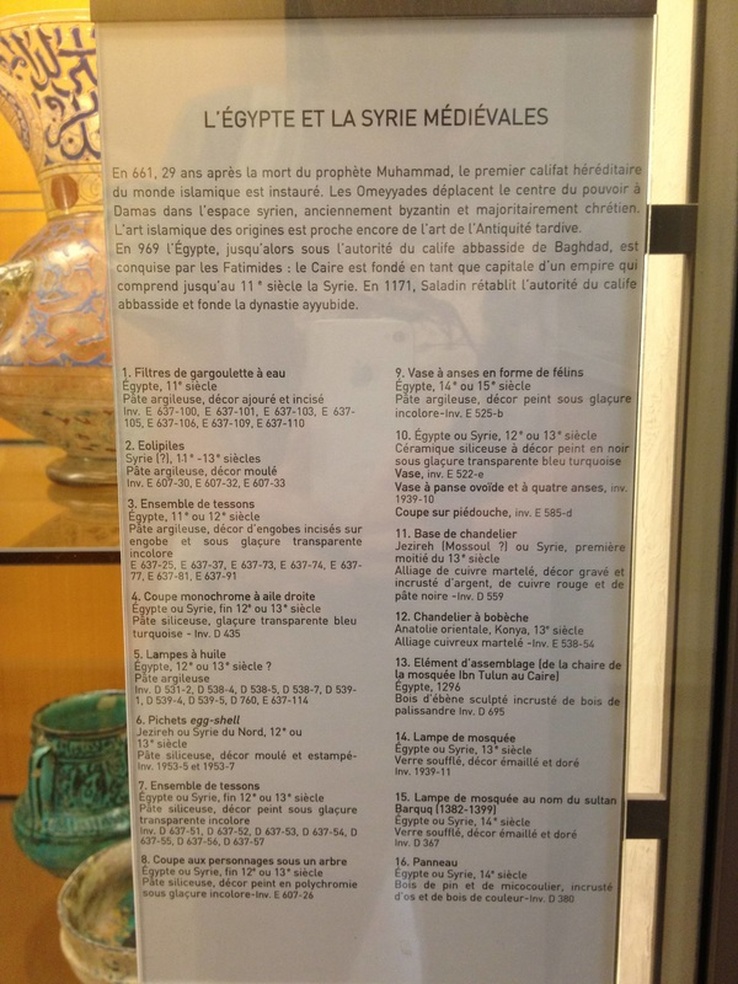

美術館中有豐富的埃及館藏,最驚人的是托勒密四世神廟的門。埃及人的工藝水準讓人驚嘆。畢竟,這是一座公元前約230年的建築物,距今已兩千多年,但至今仍保存得相當完好。我也對命運的奇異安排感到困惑,這些來自神廟的物品,理應鎮守他們主人的墓地,卻在最後飄洋過海,永駐他鄉。

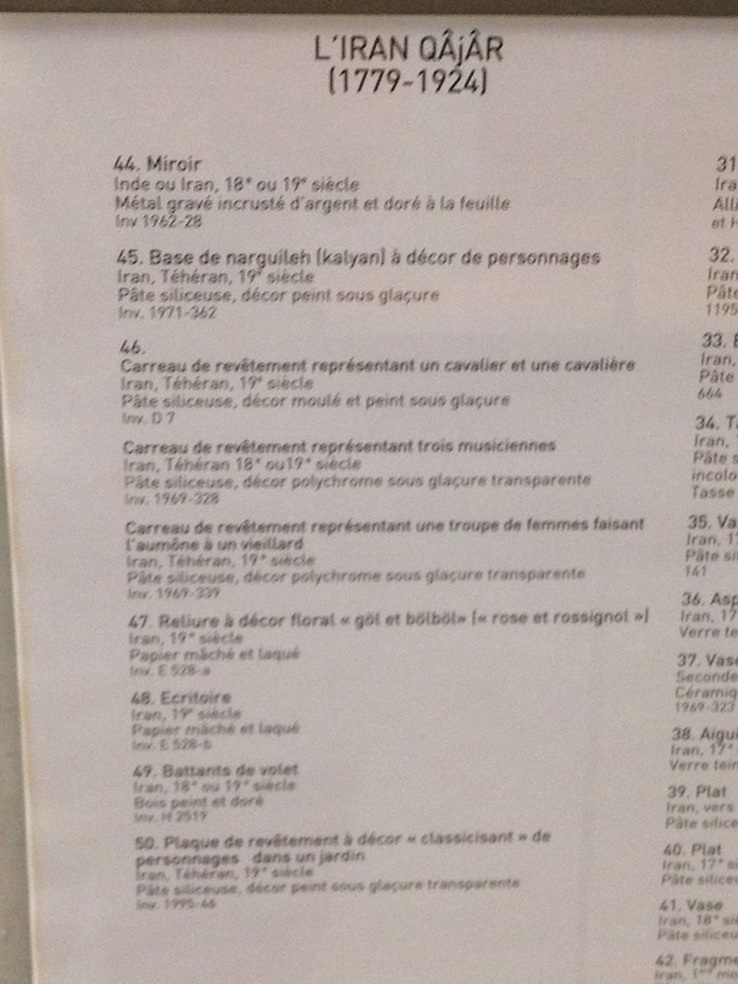

其他來自東方的館藏,也帶給我類似的感覺。一副精心製作的鍍金盔甲,來自18世紀的伊朗;綠松石藍色陶磚來自土耳其;一櫺來自敘利亞的木窗口,訴說著異國故事,將來自遙遠過去的鬼魂帶到現代。精美的物品留存下來了,但物是人非,我只能由物品推測他們的模糊形象。或許在未來,我們的文明同樣會褪色漸至默默無聞,變成博物館中無人能解的謎團。

美術館三樓收藏了許多精美的畫作。我很高興地看到卡米耶・畢沙羅(Camille Pissarro, 1830-1903)的「 新橋(Le Pont-Neuf, 1902)」,讓我想起巴黎溫暖的下午。

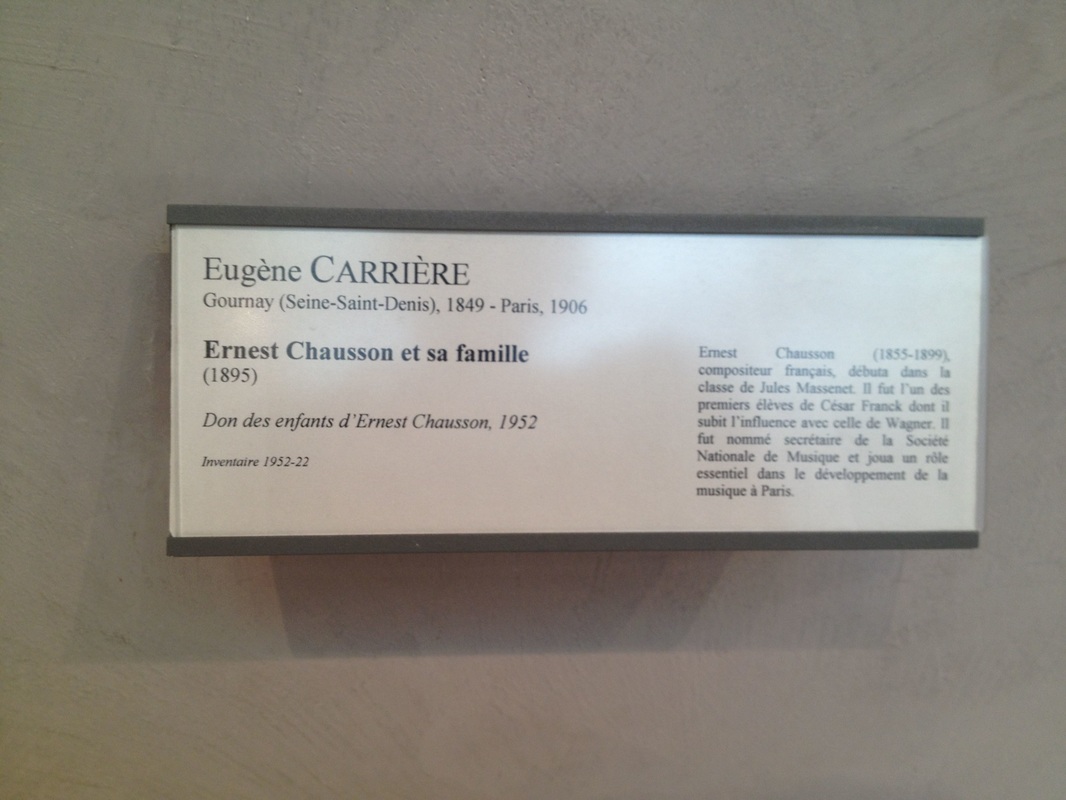

在這裡,我第一次遇到尤金・卡西爾(Eugene Carriere, 1849-1906)的作品。卡西爾的肖像畫帶著神秘氛圍。人像的形體似乎是從霧中浮現,尤其是他為歐內斯特·肖松和他的家人所繪的肖像,給人憂鬱和浮生短暫之感。

我試圖找回獨自旅行的節奏,但第一天上午,情況並不順利。我打算在參觀博物館後去吃午餐,那家餐廳供應熱騰騰的炸魚和薯條,我想,這菜單的熱量和油脂,必能撫慰人心。但它卻沒開門。餓著肚子,我只好跑進一家連鎖麵包店,買了一份冷冰冰的海洋沙拉。

石板路上的歌聲

午飯後,我探索里昂的老城區。沿河的房子色調輕快:粉紅、檸檬黃、開心果綠,所有可能在馬卡龍上看到的顏色。房子比例瘦長,倚著各自的肩,像是一個大家庭中友愛的兄弟。

石板路上的歌聲

午飯後,我探索里昂的老城區。沿河的房子色調輕快:粉紅、檸檬黃、開心果綠,所有可能在馬卡龍上看到的顏色。房子比例瘦長,倚著各自的肩,像是一個大家庭中友愛的兄弟。

我非常喜歡里昂的鍛造鐵窗,窗戶由複雜的幾何或花卉圖案構成。有時候我很疑惑,為何法國的窗子比例如此優美,纖長仿若法國女人的優雅。

我走過橋到了老城區,看到聖約翰教堂( Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon)。小而狹窄的石板路在老城區上下竄行。街道十分安靜。大多數商店都關著。當我走近教堂,唱詩班的歌聲飄然而出。男孩們唱著讚歌,帶給這地方寧靜的氣氛。

我走過橋到了老城區,看到聖約翰教堂( Cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon)。小而狹窄的石板路在老城區上下竄行。街道十分安靜。大多數商店都關著。當我走近教堂,唱詩班的歌聲飄然而出。男孩們唱著讚歌,帶給這地方寧靜的氣氛。

教堂前面有一片小廣場,像我一樣的遊客,零零落落點綴著廣場:有些坐在樓梯上,有些坐在露天咖啡座聊天,有些坐在擋車石墩上。大教堂在陽光下發光。

我跟著人群走向大教堂右側,那裡是舊城區的主要街道之一。舉目看見一扇可愛的櫥窗,裡頭擺著穿著各種服飾的木偶,木偶的上方旗幟飄揚,寫著「木偶劇院(Le Théâtre la Maison de Guignol)」。 這是法國著名的木戲偶,但今天也沒開店。我站在那裡,試圖分辨不同木偶代表的角色,一位法國奶奶牽著兩個孫子,也走到窗口欣賞木偶。「這是隊長⋯⋯這邊,這個是軍人。真可惜,今天沒開門。」她和藹地對孫子說道。

我跟著人群走向大教堂右側,那裡是舊城區的主要街道之一。舉目看見一扇可愛的櫥窗,裡頭擺著穿著各種服飾的木偶,木偶的上方旗幟飄揚,寫著「木偶劇院(Le Théâtre la Maison de Guignol)」。 這是法國著名的木戲偶,但今天也沒開店。我站在那裡,試圖分辨不同木偶代表的角色,一位法國奶奶牽著兩個孫子,也走到窗口欣賞木偶。「這是隊長⋯⋯這邊,這個是軍人。真可惜,今天沒開門。」她和藹地對孫子說道。

走在老城區彎彎曲曲的街道,遇到了小天使冰淇淋(Amorino),彎鐵懸著一塊小招牌,畫著小天使的側影。我到法國前,朋友提了好幾次,要我一定得試試這家的冰淇淋。

這裡的冰淇淋開成一朵花,每一片花瓣都是不同的口味。我試著用法文點餐,成功地拿到三種口味的冰淇淋:白色花瓣是優格,紅色花瓣是漿果,黃色花瓣是百香果。搭在一起,是一朵豐富多彩的玫瑰。這朵繽紛的甘露來得及時,讓我在炎熱的里昂陽光下,重新醒了過來。

這裡的冰淇淋開成一朵花,每一片花瓣都是不同的口味。我試著用法文點餐,成功地拿到三種口味的冰淇淋:白色花瓣是優格,紅色花瓣是漿果,黃色花瓣是百香果。搭在一起,是一朵豐富多彩的玫瑰。這朵繽紛的甘露來得及時,讓我在炎熱的里昂陽光下,重新醒了過來。

美麗的櫥窗及倒影:

回旅館的路上,我經過上山到傅立葉教堂(Basilique de Fourvière)的街車車站,車站門口,有個四重奏樂團,正在演奏,輕快的英國民俗音樂流瀉。行人停下腳步,許多人不自覺地,隨著音樂輕輕搖擺,緩緩踏步。日漸黃昏,演奏者和觀眾都沐浴在金色的光芒中。

夜晚的朋友,普魯斯特

旅館在車站的另一邊,回程的路上必得穿越車站,不想再走陰暗的地下道,就只能搭手扶梯上到車站,再下樓到車站的另一側。車站裡有法國書店經緯。一想到回到旅館,只有一個淒涼的空房間和一台電視等著我,我就決定走進書店看看,說不定能找到英文書。

結果連美國作家的小說「享受吧,ㄧ個人的旅行」都是法文版。然而,我在角落裡發現普魯斯特(Marcel Proust, 1871-1922)的「追憶似水年華,第二卷:在斯萬家」。家裡已經有中文版,但這本是法文的。

想想我自己的法文能力,買這本書完全是個非理性的決定,畢竟我現在的程度只夠購物對話。但是,想像臨著旅館長窗,閱讀普魯斯特的美好畫面,想像有一天能夠以完美的法語發音朗讀普魯斯特,我鼓起勇氣拿了書走向櫃台。

店員刷條碼時,一臉奇怪地看著我。不管怎麼說,我買到這本書了,這是里昂第一天冒險,最好的句點。

旅館在車站的另一邊,回程的路上必得穿越車站,不想再走陰暗的地下道,就只能搭手扶梯上到車站,再下樓到車站的另一側。車站裡有法國書店經緯。一想到回到旅館,只有一個淒涼的空房間和一台電視等著我,我就決定走進書店看看,說不定能找到英文書。

結果連美國作家的小說「享受吧,ㄧ個人的旅行」都是法文版。然而,我在角落裡發現普魯斯特(Marcel Proust, 1871-1922)的「追憶似水年華,第二卷:在斯萬家」。家裡已經有中文版,但這本是法文的。

想想我自己的法文能力,買這本書完全是個非理性的決定,畢竟我現在的程度只夠購物對話。但是,想像臨著旅館長窗,閱讀普魯斯特的美好畫面,想像有一天能夠以完美的法語發音朗讀普魯斯特,我鼓起勇氣拿了書走向櫃台。

店員刷條碼時,一臉奇怪地看著我。不管怎麼說,我買到這本書了,這是里昂第一天冒險,最好的句點。

RSS Feed

RSS Feed